Un regard qui retourne le « rien »

Luc 1, 48

« Tout mon être exalte le Seigneur, car il a posé son regard sur le « rien » de sa servante »

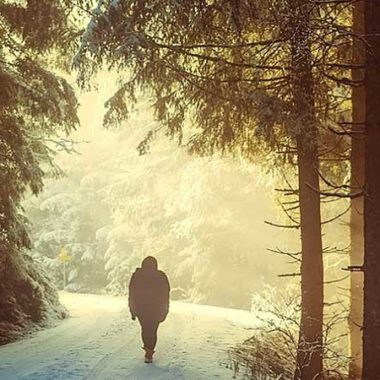

Noël, c’est d’abord un regard ! Un regard très particulier, de ceux qui font tout à coup exister, de ceux qui donnent existence et consistance… Nous connaissons tous ces regards fuyants, ceux qui nous évitent et nous donnent l’impression d’être transparents. Tout commence donc par ce regard que Dieu pose sur la très jeune Marie, Miriâm, faudrait-il dire dans la langue de la Palestine d’alors.

Cela me fait penser à l’histoire de cette vieille dame russe qui va trouver son directeur spirituel en lui expliquant que, pendant des années, elle a prié chaque jour la prière de Jésus et que, malgré cela, elle n’a jamais fait l’expérience de la présence de Dieu. Et lui ne lui propose pas de prier plus fort ou plus souvent, ni même de donner sa fortune aux pauvres, il lui dit seulement : « Ne changez pas votre vie, mais regardez-la, ou plutôt laissez-vous regarder par Dieu. Faites toutes choses en sentant – non en pensant ! – qu’il vous regarde, non pour vous surveiller, mais pour veiller sur vous. Laissez-le vous regarder et réjouissez-vous simplement de cela ». Après six mois, la vieille dame revient vers le prêtre : « Je vous remercie, dit-elle, ce que j’ai cherché en vain toute ma vie, la présence de Dieu, je l’ai trouvée maintenant. »

Oui, tout commence par un regard ! Dieu pose son regard sur « l’infiniment rien » de sa servante… Ce « rien » n’a rien à voir avec l’humilité qui est encore une vertu, une posture morale donc choisie. Or, Marie n’est pas vertueuse. Le « rien » de Marie, c’est la condition de ceux qu’on appelle dans la Bible les « pauvres de Jahvé ». Ils sont tellement pauvres qu’ils n’ont plus que le Seigneur pour recours ! Ils n’intéressent personne. Ils sont la poubelle de l’humanité. Ce « rien », ce n’est donc pas l’humilité, mais l’humiliation, la spoliation, l’aliénation… une condition qu’on n’aurait pas l’idée de choisir, parce qu’elle est tout en bas de l’échelle sociale, parce qu’elle représente ce très-bas où la vie est à peine une survie, où le pain et la considération sont toujours manquants.

Mais l’en-bas peut aussi être intérieur et c’est une aussi grande souffrance. Maurice Bellet en parle ainsi : « C’est quelque chose de l’âme (…). C’est une certaine façon de se sentir existant (…) La tristesse d’être, d’être là, d’être qui je suis, de subsister dans mon incapacité à vivre et à m’accepter (La traversée de l’en-bas, Bayard, 2005, p.18). L’en-bas, c’est tout ce que je n’aime pas en moi. C’est le regard des autres, c’est le mien sur moi-même quand je cède à la terrible comparaison entre ce que je suis (ou crois être) et ce que je voudrais être.

Or, c’est sur tout cela que Dieu porte son regard. Non pour juger, mais pour y poser un plus grand amour que notre désamour. Et la grâce, c’est cela : arriver à aimer le noir dont nous sommes pétris. Ce que le théologien Paul Tillich résume par cette formule remarquable : pouvoir enfin « accepter d’être accepté tout en se sachant inacceptable » !

Tout commence donc par le regard de Dieu et ce regard porte en lui une complète subversion, il met tout à l’envers. Du coup, c’est l’en-bas qui est relevé, exhaussé et ultimement exaucé (au sens d’une prière exaucée). Comme dit Luther, dans son commentaire du Magnificat, « Dieu a pour unique occupation d’élever ce qui est bas et d’abaisser ce qui est élevé. » A en croire le psaume 113, ce regard de Dieu sur les humains est une particularité du Dieu de la Bible. Il a beau siéger « tout en haut », il regarde « tout en bas » pour relever ceux qui mordent la poussière et les installer au royaume des princes (Ps.113,5-8).

J’aime la tranquille assurance de Marie qui met en quelque sorte la promesse dans son dos quand elle chante : « les affamés, il les a comblés de bien et les riches, il les a congédiés les mains vides ». Ce qui arrive avec la naissance de Jésus, c’est la fin des privilèges et des oppressions, c’est l’irréversible naissance du monde à la promesse de Dieu. Mais, comme pour toute naissance, il y a de la souffrance, il y a de la violence, car la vie de Dieu doit faire son chemin à travers nos résistances et nos suffisances; elle doit subvertir notre obsession de dominer et de posséder. Et elle n’a pour force que la toute-faiblesse de l’amour.

Nous savons bien que notre monde n’a pas grand-chose à voir avec celui que chante Marie. Jésus n’a établi ni la paix ni la justice sur terre. Il n’a pas libéré son peuple de l’oppression romaine, il n’a pas résolu le problème de la faim et de la pauvreté, il n’a pas laissé de somme théologique, et tous ceux qu’il a sauvés sont morts. Mais tous les témoignages que nous avons de lui convergent : il n’a jamais été indifférent à la souffrance et à la mort. Une seule rencontre avec lui pouvait faire basculer la désespérance, il regardait les gens plus loin que leur comportement, il allait les chercher dans cette profondeur en eux où la vie n’avait pas été abîmée pour faire ressurgir leur vitalité et les rendre à l’élan d’aimer.

Jésus n’a pas éliminé le mal, mais il a cherché une autre plénitude. Non pas la plénitude de la perfection, mais celle de l’affection qui accueille inconditionnellement nos imperfections, celle de la tendresse qui nous fait aimer la vie, même quand nous ne la comprenons pas, même quand le tragique ou l’absurde semblent prendre le dessus.

Noël, c’est bien cela : se sentir vivre sous ce regard qui nous arrive à travers le visage de l’Emmanuel, et qui nous rappelle que nous sommes tous immanquablement promis à la vie de Dieu. « Dès qu’on se sait – ou se sent – regardé, on lève les yeux » disait le philosophe Walter Benjamin (Sur quelques thèmes baudelairiens, in Essais 2, Denoël/Gonthier 1971, p.187).

« Bénis soient les regards

assez tendres, assez fous, assez vrais,

pour me donner le cœur de m’espérer encore,

de m’attendre à quelqu’un d’autre en moi.

Les vrais, les seuls regards d’amour

sont ceux qui nous espèrent,

qui nous envisagent

au lieu de nous dévisager. »

(Paul Baudiquey, Pleins signes, Cerf, 1988, p.47)

Extrait « Une parole au vif de l’humain »