Nommer son désir profond

Francine Carrillo

Marc 10,46-52

« Ils arrivent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l’aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. Apprenant que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ! » Beaucoup le rabrouaient pour qu’il se taise, mais lui criait de plus belle : « Fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus s’arrêta et dit : « Appelez-le. » On appelle l’aveugle, on lui dit : « Confiance, lève-toi, il t’appelle. » Rejetant son manteau, il se leva d’un bond et il vint vers Jésus. S’adressant à lui, Jésus dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui répondit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Jésus dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. »

La guérison de Bartimée est une magnifique page d’Évangile ; c’est même tout l’Évangile au sens où il est tout à coup dans une vie la bonne nouvelle qu’on peut voir alors qu’on ne voyait plus, qu’on peut entendre alors qu’on n’entendait plus. La bonne nouvelle que la vie vient rebondir sur ce qu’on croyait une fin ou une fatalité et qu’elle emmène vers plus de vie encore.

Les miracles de Jésus nous touchent parce qu’ils mettent en scène quelque chose que nous avons du mal à croire, mais que nous savons pourtant vrai, à savoir que, dans nos existences, tout n’est pas écrit, mais il y a encore à écrire. Il y a toujours quelque chose qui n’a pas été dit et qui demande à venir au monde, quelque chose que nous avons à vivre et que nous n’avons pas encore vécu, un regard neuf, une oreille à ouvrir.

Dans les Évangiles, les récits de miracle disent justement cette réserve de possible, ce possible malgré tout, envers et contre tout. Ils viennent inscrire dans des vies largement hypothéquées par la maladie ou la souffrance une autre détermination, celle de l’amour qui fait sauter les verrous les plus anciens, qui offre un sol pour reprendre pied et aller vers une nouvelle liberté. Les miracles ne sont jamais là pour eux-mêmes, mais ils font signe vers plus grand, vers cet Immense que Jésus appelle le Royaume et dont nous ne savons rien, sinon que, avec lui, le Royaume de Dieu a commencé à vivre parmi nous et en nous !

La foi s’approprie le geste que Jésus a fait un jour pour un homme particulier, elle refait ce geste en nous et nous voici alors rejoints dans nos propres aveuglements, dans tous ces moments où nous ne voyons pas clair sur nous-mêmes, sur la route à prendre, sur les paroles à dire ou à taire. Ne rien voir, n’y voir goutte, ne pas voir venir, n’y voir que du feu… autant d’expressions qui signifient qu’on n’est pas dans sa vie, mais à côté, sur le bas-côté… comme Bartimée en train de mendier des miettes de vie.

Dans l’Évangile de Marc, les trois annonces de la Passion sont encadrées par un récit où Jésus guérit un aveugle. La première guérison est laborieuse, Jésus doit s’y reprendre à deux fois (Mc 8,22ss) alors que la guérison de Bartimée n’offre aucune résistance. Qu’est-ce que Marc veut nous dire par là, sinon que, entre la première et la seconde guérison, les disciples qui font le chemin vers Jérusalem avec Jésus commencent à voir un peu plus clair. Ils commencent à comprendre qu’ils ne vont pas pouvoir lui éviter la souffrance qui le conduira à la mort parce que ce qu’il dit de Dieu n’a rien de religieusement correct. Son message est beaucoup trop subversif pour être accueilli par les autorités religieuses. Et que dit Jésus ? La seule chose qui a du poids dans la vie, c’est d’aimer ! Ce qui nous comble, ce n’est pas de fermer les mains, mais de les ouvrir ! Aimer, c’est ne rien garder pour soi, ne rien retenir, ni ses biens, ni sa bonne réputation, ni même ses amis ou ses proches. C’est s’abandonner à l’Amour pour que l’autre vive. Mais c’est coûteux et il faut du temps… parfois toute une vie, pour le comprendre ! Voilà pourquoi Marc s’interroge ici – et nous interroge du même coup – sur ce que signifie voir ou être aveugle, comprendre ou ne pas comprendre. Il réfléchit aussi au chemin du Christ, au chemin à faire avec lui, et c’est là que nous allons retourner maintenant en reprenant le fil de son récit.

Jésus passe donc par Jéricho. Jéricho : le plus verdoyant des oasis au cœur du plus aride des déserts, au fond de la plus profonde dépression du globe ! Jéricho, c’est la dernière étape avant la montée à Jérusalem, avant l’accueil, puis le rejet de la foule et la fin lamentable que l’on sait. Cette route de Jéricho à Jérusalem, 25 kilomètres environ, est décidément celle des rencontres décisives, celle où la compassion restaure des êtres arrêtés dans leur élan de vie. N’est-ce pas là, aussi sur les bas-côtés de la route, que le Samaritain qui, lui, descendait de Jérusalem à Jéricho se penche sur l’homme blessé par des bandits et délaissé avant lui par deux ecclésiastiques ?

Jésus, donc, sort de Jéricho et voici qu’un mendiant se tient là, à faire ce qu’il a toujours fait : mendier, puisqu’il ne peut vivre par lui-même. Que ce mendiant ait un nom est très surprenant. À vrai dire, ce n’est pas vraiment un nom, puisque Bartimée signifie « le fils de Timée ». Cet homme, déjà non-voyant, est désigné uniquement comme le fils de son père, une identité pas vraiment à lui, car qu’en est-il de lui si son nom le ramène toujours et uniquement à cette place de fils au lieu de l’envoyer vivre sa vie ?

Et voilà que ce fils de Timée interpelle un autre fils, le Fils de David ! Jésus est ainsi désigné par un titre messianique qu’il a vraisemblablement récusé, lui préférant celui de Fils de l’homme, un titre infiniment plus… humain, qui nous parle plus, car il raconte que Dieu parle dans le visage de chacun ! Si Bartimée n’a pas ses yeux, il lui reste l’oreille et la voix. Il supplie celui qu’il entend s’approcher et son cri s’inscrit dans la grande tradition des psaumes de supplication (Ps.6,3-4; 9,14; 25,16), un cri qui est même devenu pour nous une parole liturgique : « Aie pitié de moi ! », « Kyrie, eleison ! » C’est le cri de celui qui n’en peut plus de sa souffrance et de sa solitude, le cri qui dit « c’est assez, je ne vais pas plus loin ! »

La foule est scandalisée, moins parce que Bartimée dérange que parce qu’il dévoile l’identité messianique de Jésus et on sait que, chez Marc, cette identité doit être tue, car elle risque d’être mal comprise par tous ceux qui refusent d’entendre que Jésus ne sera Messie qu’en traversant le rejet et la mort, qu’en devenant à son tour l’un de ceux qui sont assis au bord de la route, qui vivent seuls aux marges du monde.

Le cri de Bartimée arrête Jésus dans sa marche, mais Jésus ne lui répond pas directement. Il confie sa réponse à la foule qui l’entoure, « Appelez-le ! » ,comme pour la convertir elle aussi. Et, de fait, la foule qui empêchait tout à l’heure Bartimée de crier l’encourage maintenant : « Confiance, lève-toi, il t’appelle ». Elle qui disait « Tais-toi ! », elle dit maintenant « Vas-y ! » Ce passage de la réprobation qui isole à la solidarité qui entoure et qui porte, c’est déjà un premier miracle ! Il n’y a pas que Bartimée qui soit guéri dans ce récit. Ce qui arrive à un seul, c’est ce qui arrive à tous ! Belle métaphore de l’église – ecclésia – qui est en sa vérité la communion de tous les appelés ! Si un seul est sauvé, c’est la communauté tout entière qui est guérie.

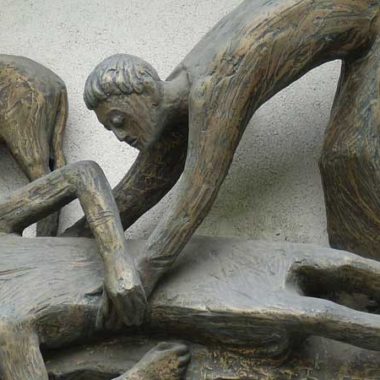

Mais la réponse de Jésus contient un autre enseignement : il ne fait pas lui-même le chemin vers Bartimée, mais il l’appelle. Il met donc entre eux une parole, une parole qui va donner à l’autre un espace et une direction, un espace pour rejeter son manteau et un sens pour se lever vers; deux gestes hautement symboliques pour dire que Bartimée, sur l’appel de Jésus, laisse tomber son enveloppe d’assisté handicapé pour marcher vers Jésus, alors qu’il ne voit rien encore, c’est-à-dire dans la nudité de la foi qui ne sait rien, mais qui espère tout.

Le vrai miracle, c’est que sur ces quelques mots, « Confiance, lève-toi, il t’appelle », Bartimée se lève de sa vie telle qu’il l’a subie jusqu’ici, qu’il laisse tomber à terre ce manteau de maladie qui lui collait à la peau pour devenir un être de parole, capable de nommer son désir le plus profond.

Que peut bien désirer un aveugle, sinon de voir ! « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » La question de Jésus n’est pas là pour le renseigner, mais bien pour faire parler Bartimée sur son désir. Celui qui retrouve la parole pour dire son manque, pour dire de quoi il souffre et de quoi il a besoin d’être guéri, celui-là est en marche vers son désir. Il est à nouveau debout et vivant. Il brûle de marcher dans une nouvelle clarté et de partager avec d’autres la joie du chemin. Il comprend aussi que rien ne le comblera, sinon cette marche en avant où la lumière se fait en lui à travers la certitude qu’il peut nommer ce qui lui tient le plus à cœur, parce qu’une oreille est là pour l’entendre.

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Cette parole est une parole d’envoi pour nous tous. Elle nous raconte qu’il y a toujours en avant de nous une présence qui nous apprend à repérer la vie qui brûle en nous, une présence à la fois très haute, quand Bartimée appelle Jésus « Fils de David », et très proche, quand il lui dit plus affectueusement « Rabbouni ». La foi sauve, parce qu’elle libère en nous une confiance qui nous presse de quitter ce manteau de tristesse, d’amertume ou de souffrance qui nous retient assis au bord de notre existence, pour aller à la rencontre de ce que nous désirons le plus vivre. Or, ce que nous désirons le plus est déjà en nous !

Nous sommes dès maintenant habités de la vie pleinement vivante du Christ, de la vie qui a déjà traversé la mort pour lui ôter son aiguillon, mais nous ne le savons pas, ou nous l’oublions. C’est en marchant que peu à peu la lumière se fait en nous et que nous commençons à voir que ce que nous cherchons très loin est en réalité tout proche.

Jésus ne guérit pas à proprement parler Bartimée, mais il lui dit « Va » ! Et c’est en allant que ce dernier voit clair ! Ce « Va » ne peut signifier pour lui autre chose que prendre le chemin de Jésus, le chemin qui monte à Jérusalem, le chemin qui va tout au bout de l’amour, là où la mort n’a plus rien à prendre parce que tout a déjà été donné.

La foi sauve, parce qu’elle met en route, et c’est en marchant que nos yeux s’ouvrent, mais elle n’ôte pas les cailloux du chemin. Être guéri ne veut pas dire ne plus souffrir, mais répondre à la souffrance par l’amour. Il n’y a pas d’autre réponse à donner. C’est alors que nos yeux sont habités de l’invisible lumière qui nous donne d’y voir clair !

Extrait « Une parole au vif de l’humain »