Labour de Dieu, labour de l’homme

Ésaïe 28, 23-29 et Romains 8, 18 à 27

Le passage d’Ésaïe se présente comme un hymne à l’agriculture. Chez les peuples anciens, les procédés de la culture du sol paraissaient si merveilleux et d’une si prodigieuse antiquité qu’on en rapportait l’origine à une révélation divine. Ésaie ne fait pas exception en affirmant que « cela aussi vient de l’Éternel ».

Il s’agit cependant d’une parabole, c’est-à-dire une comparaison empruntée à la vie paysanne que le prophète place dans sa prédication et qu’il nous faut décoder.

Ce laboureur en travail sur son champ représente le peuple d’Israël placé en face de sa destinée historique. Ce peuple, tout au long du cours de son histoire, doit obéir à la Loi que Dieu lui a dévolu par l’intermédiaire de Moïse. Le but est de parvenir à un champ bien ordonné et une belle récolte; comprenons par là que le but de la Loi est la mise en valeur éthique et spirituelle du monde par l’exemplarité du peuple.

À l’époque d’Ésaïe, les enfants d’Israël traversaient une période compliquée, aussi le prophète se livre-t-il à un rappel des fondamentaux. Plutôt que de les rassurer sur le mode « Ne vous en faites pas, Dieu pourvoira ! », il les exhorte à se réorienter selon les principes de la Loi. Il les appelle à une réforme des cœurs et de l’action. Et la réforme chez les prophètes signifie toujours le retour aux fondamentaux qui avaient été négligés. Les prophètes de la Bible sont invariablement des prédicateurs de la Loi.

Mais au-delà de l’Israël historique et empirique, cette parabole revêt une portée plus générale. Elle s’adresse à la conscience humaine. Elle interroge chacun. Que fais-tu de ta vie ? Comment l’orientes-tu dans ce monde ou les tâches sont nombreuses et compliquées ?

Je relève déjà trois éléments positifs.

D’abord, Ésaïe n’envisage pas la créature humaine comme une entité fixe et immuable. Il la considère dans ses potentialités. Nous sommes susceptibles de changer et même de nous améliorer. Nous sommes porteurs de l’image que Dieu a imprimée en nous tel un germe destiné à croître et à se déployer.

Ensuite, la dimension spirituelle est la clé de ce changement. Elle exige du soin et de l’entretien pour éviter l’ensauvagement, le sous-développement, voire la régression. C’est pourquoi la parabole insiste sur le retour à la parole de Dieu et sur le sérieux qu’il convient d’apporter à ce retour. Dans la vie, la foi n’est pas une matière à option. Croire, c’est s’engager dans une fidélité à écouter et servir.

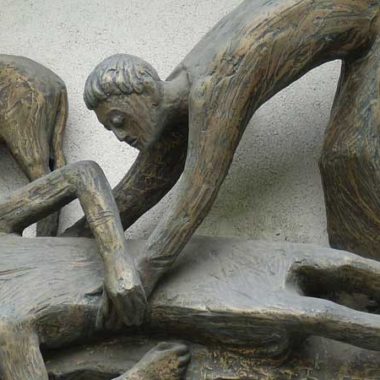

Enfin, il exprime une espérance, il y aura des fruits. L’homme est ce laboureur aux prises avec sa terre. Il lui demandé d’en faire quelque chose, telle est la raison de sa présence ici-bas. Ce qui importe, ce sont les fruits qu’il aura portés au bout du compte.

Nous n’avons donc pas à désespérer de l’aventure humaine. Voilà vraiment ce qu’il y a à proclamer autour de nous aujourd’hui. Parce qu’avec avec les crises qui se superposent en ce moment et celles qu’on nous annonce il y a de quoi se sentir découragé. Je suis frappé d’entendre bien des jeunes gens se demander si c’est une bonne idée de mettre des enfants au monde avec l’avenir qui se prépare. J’entendais même un philosophe très médiatique, très écouté, par ailleurs talentueux, annoncer le déclin inexorable de notre civilisation occidentale et conseiller aux auditeurs de se préparer à « mourir en Romain »… Triste perspective, peu faite pour remonter le moral !

Tout au contraire Dieu espère en l’humanité. Voilà qui doit être rappelé en toute circonstance surtout les plus défavorables. Quelque chose de bien, quelque chose de mieux peut en sortir. Même si on a l’impression contraire, un jour cet homme meilleur existera. Il sera capable d’agir conformément à l’image de Dieu qu’il est déjà pour donner naissance à un meilleur état des choses. Il sera ce laboureur de la Création à même de réaliser la mise en valeur éthique et spirituelle du monde selon le vœu du Créateur.

Pour cette raison, le Décalogue est au futur. Les commandements ne sont pas simplement rédigés à l’impératif – ne fais pas ceci, fais cela !- ils sont au futur. Ils portent une espérance forte. Un jour, qui n’est pas encore, tu seras au niveau de répondre à ce que te demandent les dix paroles. Un jour, tu traceras ton sillon droit.

Du coup vient l’objection suivante : s’améliorer soi-même oui, nous tomberons d’accord sur l’objectif, mais comment l’atteindre ? Et si cette tâche était au-dessus de nos forces ? Si c’était trop demander ? L’optimisme ne suffira pas. En face de l’appel de Dieu, l’être humain se révèle plutôt un laboureur médiocre dont les sillons ne sont jamais droits et la charrue souvent renversée… Les registres de l’Histoire sont remplis de ces ratages tragiques. Parce que l’homme est de part en part traversé par cette faille inquiétante que l’Écriture nomme le péché…

Il faut donc que Dieu s’en mêle. De quelle manière ? En labourant l’âme du laboureur. C’est exactement ce que décrit Paul lorsqu’il parle de l’Esprit qui vient au secours de notre faiblesse.

L’apôtre aurait pu faire sienne la parabole d’Ésaïe, mais en la lisant autrement. Le laboureur n’est plus l’homme, mais Dieu lui-même. Et le champ n’est plus le monde, mais la conscience humaine. On ne part plus de l’homme et de ses efforts, mais de l’action de Dieu dans le secret des cœurs. C’est Dieu qui laboure l’intériorité humaine afin qu’elle porte du fruit. Livré à lui-même, l’homme n’a jamais les moyens de sa politique, quand bien même il se croit tout puissant. Sa toute-puissance est une illusion. De Dieu seul naît la véritable force : Dieu besogne en nous par son Esprit aimait à répéter Calvin.

L’apôtre fonde sa conviction sur des éléments que le prophète Ésaïe ne pouvait pas connaître, les énergies mystérieuses manifestées à travers la croix du Christ et le tombeau vide. Paul y voit le signe que Dieu ne sommeille ni ne dort, même s’Il choisit de rester caché. Il voit l’humanité et la Création entière entrer dans une nouvelle étape de leur devenir commun.

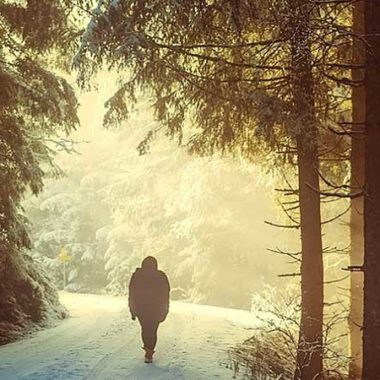

Aujourd’hui, vous et moi sommes pris dans un processus de mutation à l’échelle planétaire, un « basculement » dit-on, qui exige pour être traversé une réforme de notre être intérieur. Nous avons l’impression de vivre la fin des temps – ce n’est pas faux, il y a quelque chose d’eschatologique dans l’ambiance actuelle – , mais en réalité nous passons d’un temps à l’autre. Nous vivons entre les temps, entre deux temps. Celui qui s’achève et celui qui n’est pas encore. Pour affronter ce présent anxiogène, une conscience différente est requise.

Ce que Paul compare à un enfantement et son image ne doit rien au hasard.

Un enfantement est particulièrement douloureux, toutes les mères le savent, mais il débouche sur l’évènement le plus heureux qui soit, celui d’un nouvel être qui n’avait jamais existé auparavant. Paul situe cet enfantement à la fois au niveau cosmique, celui de la création toute entière, et au niveau le plus personnel, le plus intime de chacun en voie de devenir enfant de Dieu apte à tracer des sillons droits dans le champ du monde.

Raison pour laquelle les chrétiens sont les témoins d’une humanité différente, qui n’existe pas encore et que Dieu engendre en nous par la foi. Tout se passe comme s’Il prenait lui-même en charge ce qu’Il nous demande. La seule chose qu’Il attend de nous est que nous accueillions avec confiance sa présence réformatrice de la conscience.

Si la foi vient à manquer, n’oublions pas que l’Esprit vient au secours de notre faiblesse. Il prend en charge nos moments de vide, de doute, d’incertitude, de désespoir, d’athéisme même, pourvu qu’on les lui remette : Je crois, viens au secours de mon incrédulité ! En ces moments-là, Dieu agit d’une manière que nous sommes incapables d’exprimer.

Je conclus par une dernière réflexion.

Au bout du compte, pourquoi le monde devrait-il être cultivé ? La Nature n’en a-t-elle pas plus qu’assez de l’homme et des dégradations qu’il lui a causée ? Dans le sillage de l’urgence écologique contemporaine, ô combien légitime, se développe une sorte de religion de la Nature. L’aimer, communier voire fusionner avec elle devient la forme la plus élevée de l’expérience religieuse. Comme pour les Grecs de l’Antiquité, la terre est envisagée comme une Mère consolatrice, Gaïa, qui doit être adorée pour elle-même…

Mais l’homme et la terre ne sont que des créations de Dieu. Nous n’avons pas à adorer la Nature, simplement à remercier Celui qui nous l’a donnée. Elle nous a été donnée pour qu’on la cultive, mais qu’on la cultive bien ! Nous ne la cultiverons bien que si nous changeons intérieurement.

La Création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu.

Si mon âme est perturbée et chaotique, j’aurai tendance à répandre le désordre autour de moi. Si mon âme est unifiée et en paix, j’aurai tendance à créer de l’harmonie autour de moi.

La Création toute entière, qui souffre tant de la prédation et du désordre introduits par l’homme, attend impatiemment de ce même homme renouvelé réparation et harmonie. Par son Esprit, Dieu enfante en nous cet homme-là.

Amen