Une mémoire ressuscitante

Luc 24, 1-12

« Et, le premier jour de la semaine, de grand matin, elles vinrent à la tombe en portant les aromates qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Or, comme elles en étaient déconcertées, voici que deux hommes se présentèrent à elles en vêtements éblouissants. Saisies de crainte, elles baissaient le visage vers la terre quand ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée ; il disait : “ Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains des hommes pécheurs, qu’il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite. ” » Alors, elles se rappelèrent ses paroles ; elles revinrent du tombeau et rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. C’étaient Marie de Magdala et Jeanne et Marie de Jacques ; leurs autres compagnes le disaient aussi aux apôtres. Aux yeux de ceux-ci ces paroles semblèrent un délire et ils ne croyaient pas ces femmes. Pierre cependant partit et courut au tombeau ; en se penchant, il ne vit que les bandelettes, et il s’en alla de son côté en s’étonnant de ce qui était arrivé. »

« Ces paroles semblaient un délire…Ils ne croyaient pas ces femmes… » C’est quand même extraordinaire, quand on y pense, que l’Église ait commencé ainsi : autour de quelques femmes les bras chargés d’aromates et qui n’ont jamais pu accomplir ce qu’elles étaient venues faire au tombeau. Et, quand elles ont voulu raconter cela, personne ne les a crues !

Voilà par où la foi commence : par l’impossibilité de croire, et voilà par où elle continue d’ailleurs, car la résurrection, même si elle a été mise en dogme depuis des siècles, ne peut pas continuer à ne pas faire question, aujourd’hui comme hier. Plus on y réfléchit, plus on est pris de vertige face à ce qu’Erri De Luca appelle de façon suggestive « une hauteur de la foi » : « Il s’est toujours agi d’une hauteur de la foi, car tout le monde ne parvient pas à supporter le vertige qu’elle donne ».

L’incroyance n’est donc pas que le fait des non-croyants ou des athées; elle se trouve au cœur même de la foi chrétienne, dès le départ, comme un incontournable. Personne n’y échappe. Il arrive seulement que certains traversent la question pour aller plus loin, ou plutôt qu’ils se laissent traverser par elle. Et c’est ici que le récit nous enseigne.

Il y a donc les femmes qui ont attendu la fin du shabbat pour venir embaumer le corps de Jésus. Deux surprises les attendent : la pierre roulée de devant le tombeau et le corps qui n’est plus là. Au moment où Jésus avait été mis au tombeau, Luc avait pris soin de mentionner que les femmes avaient regardé le tombeau et « comment son corps avait été placé » (23,55). Elles savent donc exactement ce qu’elles vont trouver et voilà que c’est tout faux. D’où leur ébranlement. Elles aussi vont devoir faire leur traversée, leur Pâque, vers un autre regard, vers une autre certitude. Pour l’instant, elles font une mine d’enterrement. « Elles baissaient le visage vers la terre », nous dit Luc. Devant la voix qui interroge leur démarche : « pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? »

Et nous voilà au centre de l’Évangile de la résurrection ! Pâques, c’est d’abord une voix qui interroge nos certitudes et nos habitudes. Nous croyons savoir ce qu’il faut penser, dire ou faire, et c’est ailleurs que nous sommes tout à coup emmenés par une parole qui nous fait respirer autrement.

Les femmes cherchent un mort, parce que le seul souvenir qui les habite pour l’instant, c’est celui de la croix. Mais la parole des deux hommes habillés de lumière va les renvoyer à une mémoire plus ancienne et autrement plus féconde : « rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. » Voilà qu’au-delà du mort elles sont appelées à se souvenir du Vivant. Appelées à se remémorer les paroles échangées avec lui en chemin et le soir dans les maisons, tout ce que Jésus disait de lui et comment il le mettait en lien avec la parole des Écritures.

Et voilà que toutes ces paroles se mettent à faire du sens en elles; elles refont du tissu dans la déchirure de leur tristesse et les emmènent vers une nouvelle certitude : c’est impossible que celui qui a été tellement un Vivant parmi les humains, celui qui n’a rien voulu garder de la vie qu’il avait reçue de son Père, mais qui a tout donné en soignant et en guérissant ceux qui se trouvaient à portée de son regard et de ses mains, c’est impossible que celui-là soit retenu par la mort. Il est Vivant à jamais, parce que la vie qu’il a transmise continue à faire son chemin à travers ceux et celles qui se reconnaissent désormais précédés par lui sur le chemin qui va de la mort à la vie.

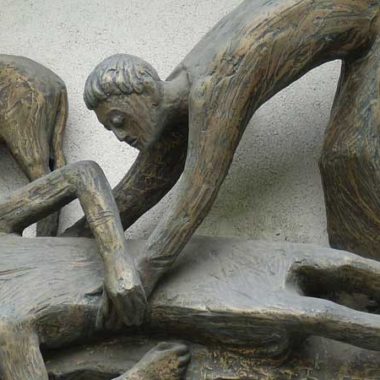

Et c’est ainsi qu’au matin de Pâques le tombeau devient le lieu d’une mémoire non seulement ressuscitée, mais véritablement ressuscitante, au sens où elle remet en mouvement celles que le chagrin avait immobilisées. Voilà ce que Luc veut nous faire comprendre, lui qui rapproche subtilement les deux termes qui consonent en grec : le tombeau – mnemeio – et la mémoire – mneia. Ce que reprend le français, en liant le monument commémoratif, le mémorial, à la mémoire de ceux qui sont morts.

Quand le chagrin ou le découragement nous immobilisent, quand nous sommes arrêtés au bord des tombeaux où meure notre espérance, n’oublions pas la voix qui nous renvoie à une mémoire plus profonde que notre tristesse, cette voix qui dit que tout ce qui a été engrangé en vérité dans nos vies ne peut rester pris dans la mort. Ce qui a été réellement vivant, de la vie du Vivant en nous, ne peut pas mourir, mais continue de vivre par-delà l’absence et la séparation. Si bien que la mort, même si elle fait terriblement mal, est désormais ouverte par une mémoire de l’avenir où résonne cette parole du Christ de l’Apocalypse :

« Ne crains pas, Je suis le Premier et le Dernier, et le Vivant. Je fus mort, et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. »

Cette parole est complètement déraisonnable, seuls les poètes ou les fous y prêtent l’oreille. Et c’est pourtant d’elle que nous recevons l’élan de traverser la désespérance comme l’errance où nous emmène parfois la brutalité des événements du monde.

Extrait « Une parole au vif de l’humain »